1910

Luogo identitario per eccellenza della Città di Pescara, una mirabile struttura architettonica che affonda le sue radici nel passato, esaltandolo nelle forma e negli intenti. Così è come si presenta oggi l’edificio dell’Aurum: un luogo aperto alla cultura e a ogni espressione artistica, capace di accendere i riflettori sull’importanza che questo spazio riveste per la Città di Pescara e non solo.

La storia

L’edificio dell’Aurum ha visto nel tempo un susseguirsi di vicende e contesti che non hanno mai tradito la vera indole di questo luogo. Fin dagli inizi del Novecento si intuì infatti l’attitudine del sito: “un luogo destinato al divertimento e alla ricreazione” (come si legge nella delibera del Consiglio Comunale successiva al 19 Aprile 1910). Questo è stato il file rouge che ha accompagnato le azioni trasformatrici dell’area.

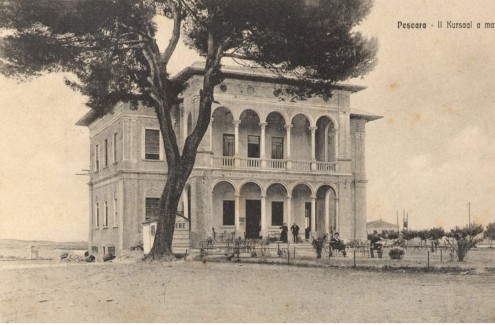

È intorno al 1910 che l’Amministrazione Comunale di Pescara inizia a intuire l’importanza della valorizzazione della zona della Pineta, ideandone la conversione in luogo ricco di fermento turistico. L’architetto Liberi riceve l’incarico di redigere non solo il piano regolatore dell’intera zona, elaborando un vero e proprio intervento urbanistico, ma anche un progetto relativo alla costruzione del Kursaal, nome coniato da Gabriele d’Annunzio ed embrione della futura architettura dell’Aurum. La pianificazione includeva anche la realizzazione di una serie di altri “villini”, che avrebbero trasformato l’intero sito in una città-giardino, un’importante stazione balneare con il suo fulcro proprio nel nuovo edificio.

Kursaal: un elegante fabbricato che, oggi come allora, spicca per la sua raffinatezza raggiungendo l’apice nello splendido doppio loggiato che incornicia l’ingresso, dagli incantevoli colori rosso antico e giallo, richiamando esplicitamente lo sviluppo della villa suburbana che, nonostante l’ubicazione relativamente periferica, stabiliva un forte legame con la città.

Il 14 agosto 1910, con un sontuoso banchetto campestre di cinquecento coperti, venne inaugurato il classicheggiante edificio, con l’entusiasmo di dar vita a un vivace e stimolante rione balneare. Sfortunatamente questi propositi rimasero solo delle feconde idee, dal momento che la burocrazia e le varie restrizioni legate alle vendite dei lotti del rione, hanno pian piano arenato il progetto: alle parole, alle idee, alle speranze non seguirono i fatti e il Kursaal rimase un esempio isolato di ciò che l’intero progetto avrebbe dovuto concretizzare. L’entusiasmo venne definitivamente meno con l’avvento del primo conflitto mondiale che determinò l’interruzione della preminente funzione che l’edificio aveva, per breve tempo, ricoperto.

Solo nel 1919 l’edificio ricevette una nuova destinazione, diventando la sede delle distillerie dell’Aurum, il tipico e noto liquore abruzzese. Proprio per far fronte alla crescita di questa azienda, il complesso strutturale subì un ampliamento che si sviluppò attorno al Kursaal. Dopo la chiusura della distilleria, avvenuta negli anni settanta, l’edificio visse un lungo periodo di totale abbandono, rischiando anche la demolizione. Solo dopo un lungo e tortuoso iter amministrativo la struttura venne acquistata dal Comune di Pescara, con l’intento di ristrutturarlo e trasformarlo in un poliedrico contenitore polifunzionale e multisettoriale, luogo ideale per ospitare mostre, concerti, convegni, grandi eventi nazionali e internazionali. Il 2003 fu l’anno degli inizi del recupero della struttura che, dopo decenni di totale inattività, doveva tornare ai suoi antichi splendori.

Antonino Liberi (Spoltore 1855- Roma 1933)

Antonino Liberi nacque a Spoltore (Pe) il 28 febbraio 1855 da Pasquale e Fiorangela Conti, panettieri di professione. Si dedica agli studi classici e successivamente si laurea in ingegneria e questo gli consente di ricevere, nel 1883, l’incarico di ingegnere comunale dall’Amministrazione pescarese di Francesco Paolo d’Annunzio. Sono molti gli incarichi che vengono affidati a Liberi, tra i quali il piano di ampliamento della città nel 1884, di cui fanno parte progetti importanti. La sua attività si inserisce in un momento particolare per la città di Pescara, che subisce uno storico cambiamento a livello edilizio in quanto viene demolita la fortezza borbonica che per secoli aveva condizionato il modello insediativo. In pochi anni Liberi progetta e realizza gli edifici più importanti della città, in particolare residenze per famiglie facoltose quali casa Conti e palazzo Perenich, concepite secondo modelli rinascimentale fiorentini.

Sposa Ernestina d’Annunzio, sorella del Poeta, e proprio per intercessione di quest’ultimo gli viene affidato l’incarico di costruire Palazzo Sirena a Francavilla al Mare. È nel 1910 che presenta il “Piano per il risanamento della contrada Pineta” prevedendo un intervento che ristabilisse il quartiere, trasformandolo in zona balneare con un radicale rinnovamento dell’edilizia e ricercando l’eleganza costruttiva attraverso ornamenti e decorazioni che richiamavano lo sviluppo dell’Art Nouveau. Nonostante l’attuazione del progetto sia destinata a fallire, si deve a Liberi la realizzazione dell’edificio del kursaal, futuro embrione dell’Aurum.

L’architettura di Liberi ha subito molto l’influenza liberty e gran parte della sua produzione si riallaccia a questa corrente stilistica, visibile soprattutto nell’architettura del Teatro “Vicentino Michetti”.

L’ultimo periodo della vita di Liberi è segnato da delusioni e difficoltà, come la revoca dell’incarico conferitogli da d’Annunzio relativo al restauro della Casa del Poeta, la povertà dovuta a numerosi prestiti e la lunga malattia causa della sua morte nel dicembre del 1933.

Leggi anche: la Storia del Rione Pineta Dannunziana e La figlia di Iorio e la sua storia

1919

Il Kursaal non aveva soddisfatto le aspettative e la sua vita fu brevissima. Avendo perso il suo ruolo di ritrovo estivo raffinato ed esclusivo, nel 1919 l’edificio venne acquistato dalla famiglia Pomilio di Francavilla, che vi trasferì la propria attività artigianale di distilleria. L’intento era quello di coniugare le esigenze produttive con quelle dell’arte e della cultura: moderne campagne pubblicitarie con protagonisti anche nomi importanti del panorama artistico, fecero sì che la diffusione mediatica e produttiva del liquore potesse raggiungere alti livelli e non rimanere ancorato solo alla realtà locale e regionale. Nasce così la fabbrica dell’Aurum, il dolce liquore emblema della Città di Pescara, che deve notorietà anche al genio di d’Annunzio che ne intuì da subito il valore e ne esaltò l’eccellenza già dal nome: Aurum come “oro”, il colore stesso del liquore; Aurum come la parola latina “arantium”, il frutto da cui si estraeva il liquore.

La trasformazione d’uso dell’edificio non oscurò l’intento di valorizzare l’intera zona che doveva inserirsi nel tessuto sociale, culturale e soprattutto economico della Città. In primo luogo si fece in modo che il sito in cui era ubicata la fabbrica acquistasse una vivacità e un entusiasmo che non si ebbero invece con la realizzazione del Kursaal; inoltre si cercò di accrescere il mercato e la qualità dei prodotti locali, legati al territorio di Pescara. Questa brillante intuizione e l’avvenuta sinergia tra livelli produttivi, forte impatto pubblicitario ed innovativi standard di qualità lavorativa furono l’arma vincente ed il volano sui quali la famiglia Pomilio fece leva per garantire l’ascesa della propria impresa.“Le distillerie dell’Aurum non nascono a caso sul temperato litorale pescarese: i vivai impiantati nella zona di produzione consentirono di ottenere arance selezionate più ricche di polpa, più dolci e profumate. La mentuccia di S.Silvestro prende il nome dal colle che domina le distillerie. È qui che prospera spontanea una profumatissima varietà di menta che è la base della preparazione dell’omonimo liquore…L’Aurum nasce dall’accostamento fra un distillato di vini pregiati e uno di arance. È il risultato di una perfetta fusione di profumi e di sapori, netti e precisi, condensati negli alambicchi della distilleria e poi equilibrati in botti di rovere nella quiete delle cantine della Pineta di Pescara” (da un depliant pubblicitario del liquorificio).

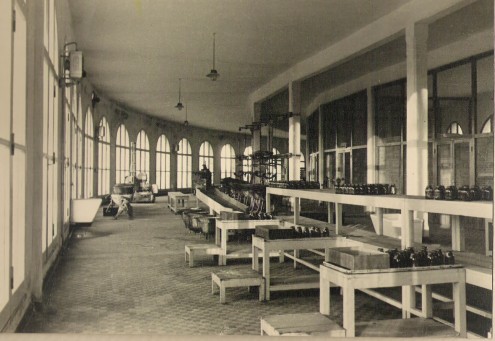

1938

In poco più di vent’anni l’attività della distilleria crebbe notevolmente, tanto che nel 1938 fu necessario ideare un piano di ampliamento della fabbrica. Fu l’architetto Michelucci a elaborare il progetto, poi realizzato dall’ingegner Zeni. Punto nodale dell’intero programma fu la scelta di mantenere intatto il vecchio edificio Kursaal e farne il cardine della nuova architettura, sottolineando il legame con la tradizione: bisogna comunque specificare che l’idea originale di Michelucci era di creare unità stilistica dell’intero edificio, prevedendo dunque un intervento che avrebbe dovuto alterare in parte le forme della struttura preesistente, ma ciò non venne eseguito dall’ingegner Zeni che preferì lasciare il Kursaal com’era delineando un nuovo edificio che si integrava perfettamente nell’ambiente precedente, con armonia, senza rinunciare ai canoni del razionalismo. Il progetto principale prevedeva uno sviluppo di due corti di forma circolare che si articolavano attorno alla struttura centrale, seguendo gli ambienti planimetrici e i rapporti formali preesistenti ed estendendosi nella zona retrostante formando un ampio spiazzo circolare dedicato, oggi, proprio all’Architetto che lo ideò e creando un secondo accesso verso il mare di carattere funzionale per la fabbrica, senza alterare gli spazi e la loro percezione. Le corti laterali formavano dunque grandi aree idonee a ospitare la distilleria, senza però rinunciare a quel gusto architettonico di cui Michelucci era forte esponente: un’architettura capace di catturare il suo tempo, di dialogare con la storia e con la Città, e di provvedere ai nuovi bisogni della collettività; una struttura legata alla memoria che rievoca le equilibrate forme di un passato classicismo, rielaborandole nella contemporaneità. Questa visione architettonica rientra nel principio, caro a Michelucci, dell’umanizzazione dell’architettura per il quale grande importanza viene data all’utilizzo libero e creativo degli spazi che si traduce in una concezione dell’edificio che pone al centro l’uomo e il suo vivere, non la ricerca formale. Sulla base di questo concetto la fabbrica non fu intesa solo come area per la produzione, ma come luogo del lavoro collettivo, come un edificio pubblico.

L’azienda dell’Aurum continuò la sua attività con fermento fino agli anni settanta, quando si decise di vendere il marchio e la fabbrica chiuse i battenti per trasferirsi altrove. Si chiuse così un altro capitolo delle vicende dell’Aurum.

1995

Per molti anni l’edificio è rimasto completamente abbandonato. Solo nel 1995, ospitando la storica edizione di “Fuori Uso”, i riflettori sono di nuovo tutti puntati sull’Aurum e sulla necessità di riportare agli antichi fasti l’ex-distilleria, insieme alla riqualificazione della circostante zona urbana.

“Fuori uso”: una manifestazione artistica di carattere internazionale ideata dal gallerista pescarese Cesare Manzo, consistente nel recupero temporaneo di aree o edifici dismessi e abbandonati, trasformandoli in luoghi d’arte dove è possibile ammirare le opere di grandi artisti contemporanei senza doversi per forza recare in un museo. L’Aurum ha ospitato questa interessante manifestazione di cui resta la testimonianza dell’opera realizzata da Getulio Alviani.

Un’opera-ambiente che gioca sulla dinamica trasformazione ottica di luce e linee, in relazione a come lo spettatore si muove all’interno di questo spazio. Il tunnel crea delle illusioni ottiche grazie all’utilizzo particolare di linee collocate in griglie modulari e strutturali diverse che inducono ad uno stato di instabilità percettiva, tipico dell’arte cinetica. Proprio per sottolineare il valore artistico e culturale di quest’opera, per darle maggiore visibilità e per consentire a chiunque di conoscerla, nel novembre del 2012 ha preso il via il progetto “AlvianiArtspace”, curato da Lucia Zappacosta: un progetto pensato appositamente per il Tunnel Alviani, finalizzato alla sua conoscenza, valorizzazione e conservazione in quanto patrimonio artistico della Città e che faccia della mission dell’Aurum, la propria mission. Un’idea che prende spunto dal concetto di arte cinetica: un’arte “esatta” che vuole usare la ricerca delle arti contemporanee per spingere il pubblico a riflettere , pensare, guardare il mondo da nuovi punti di vista. Che sfrutti il potere e la filosofia dell’arte cinetica per muovere le menti, le idee, la gente e che invogli un pubblico giovane ad interagire. Un progetto che sia artefice di qualche cosa di formalmente inedito, che stimoli la ricerca di percorsi artistico – culturali innovativi. In pratica questo si traduce nella presentazione di quattro mostre d’arte contemporanea che prevedono momenti di confronti e sinergia con altre forme artistiche il cui file rouge sarà proprio il Tunnel Alviani che diventa una via d’accesso, un passaggio che introduce allo spazio espositivo dove, il 28/29/30 novembre, si è tenuto il preopening della mostra “Le temps detruit tout”, in occasione del “Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio”, mostra perdurata poi fino al 27 gennaio 2013. In questa occasione sono stati presentati lavori di quattro giovani artisti croati: Hrvoje Hirsl con il video “Reversible” che ricostruisce il film cult di Gaspar Noè “Irreversibile”, rieditato e proiettato al contrario così da “correggere” la usa cronologia originariamente contorta e restituirlo al flusso naturale del tempo; Davor Sanvincenti con un’installazione che attiva i sensi umani attraverso frequenze d’onda audio-visive utilizzando lampi di luce e battiti binaurali per creare l’illusione che conduce al momento in cui l’osservatore scopre il vero contenuto dell’opera; Edita Pecotic con “Time Laps”, un video che consente di visualizzare le trasformazioni stagionali di un paesaggio tramite la cartella “file temporanei di internet”, da parte del pubblico, utilizzando una webcam accessibile on-line; infine Ivan Marusic Klif con un dvd interattivo che è in origine una performance multimediale che separa l’artista dal suo pubblico. Le quattro opere sono parte della mostra internazionale “Trans Adriatic” a cura di Darko Fritz. Dal 16 febbraio 2013 ha preso il via la seconda mostra del progetto di Lucia Zappacosta, “(Con)temporary Shop”: un’esposizione che gioca ironicamente sul concetto di temporary shop in cui gli artisti mettono in vendita le loro idee in un mercato ideale creando un percorso che dall’ossessione del tempo porta alla lentezza come controtendenza, come nuovo modello per una via sostenibile. Il percorso si divide idealmente in due sezioni: il mainstream contemporaneo è rappresentato dal lavoro di Giovanni Presutti che, nella sua serie Dependency, restituisce un’umanità perennemente in fuga da se stessa e vittima delle proprie debolezze; da Rita Soccio che utilizza in modo ironico i meccanismi del marketing per raccontare di un mondo che si poggia su valori privi di qualsiasi solidità; infine da Hisako Mori che trasforma il denaro in una borsetta di origami, producendo bellezza invece che comprarla. Nella seconda sezione della mostra si contrappongono le opere di Paolo Angelosanto con For love only for love, un cuore cucito su una camicia bianca della linea di moda dell’attore statunitense John Malcovich che diventa reliquia della contemporaneità; di Giovanni Gaggia che utilizza la stessa tecnica del ricamo per la sua opera Ali Squamose in cui una serie di cuori rossi vengono cuciti su una tela di lino bianco, frutto di un lavoro socialmente condiviso da un intero paesino abruzzese, Sant’Omero, che è stato invitato a partecipare; infine c’è il lavoro di Jukuki che rappresenta il collante che unisce le due prospettive, con l’opera l’Hobo: il mendicante americano e neoromantico diventa motivo di una delicata contestazione.

La programmazione annuale di questo nuovo spazio rappresenta per lo spettatore una scoperta, un viaggio verso le nuove tendenze dell’arte contemporanea, della cinetica, della robotica, dell’elettronica e della multidisciplinarità della new media art.

Pagina aggiornata il 12/11/2025